19 anos atrás muita coisa era diferente. Estávamos quase no ápice do estranhamento pós millennial. O mundo não havia acabado na virada do século, como previsto, e jovens começavam a fazer coisas estranhas como resposta a viver em um mundo meio incerto, mas com milhões de possibilidades a serem exploradas. E muita coisa da época, ainda mais vista hoje, parece simplesmente imbecil e escapista. Tomemos por exemplo o fenômeno dos hipsters com máquinas de datilografar.

Mas não é só de bobagens que se vivia em 2006. Como falei, haviam milhões de possibilidades no horizonte. A música alternativa (ou boa parte dela, infelizmente rotulada atualmente como freak folk) vivia uma efervescência interessante, com bandas e artistas que pareciam inundados de referências, das melhores às piores. É evidente que isso foi uma consequência do excesso de acesso. Marcou muito a todos nós, quando Panda Bear, por exemplo, ao lançar seu aclamado Person Pitch em 2007, incluiu no encarte do álbum uma lista com dezenas de artistas (eu já reproduzi este encarte no meu review sobre o álbum).

Se ouvia muita coisa. Se lia muita coisa. Isso foi antes da big tech fritar nossos cérebros. Fazer referências não era uma mera performance. Havia uma certa estupefação por parte de quem sempre quis ouvir tantos álbuns e acessar tantas coisas. É evidente que havia performance também (haja visto o pessoal das máquinas de datilografar, os barbudões do “folk cigano” e outras baboseiras), mas tudo o que sobreviveu ao teste do tempo era, evidentemente, mais forte do que isso.

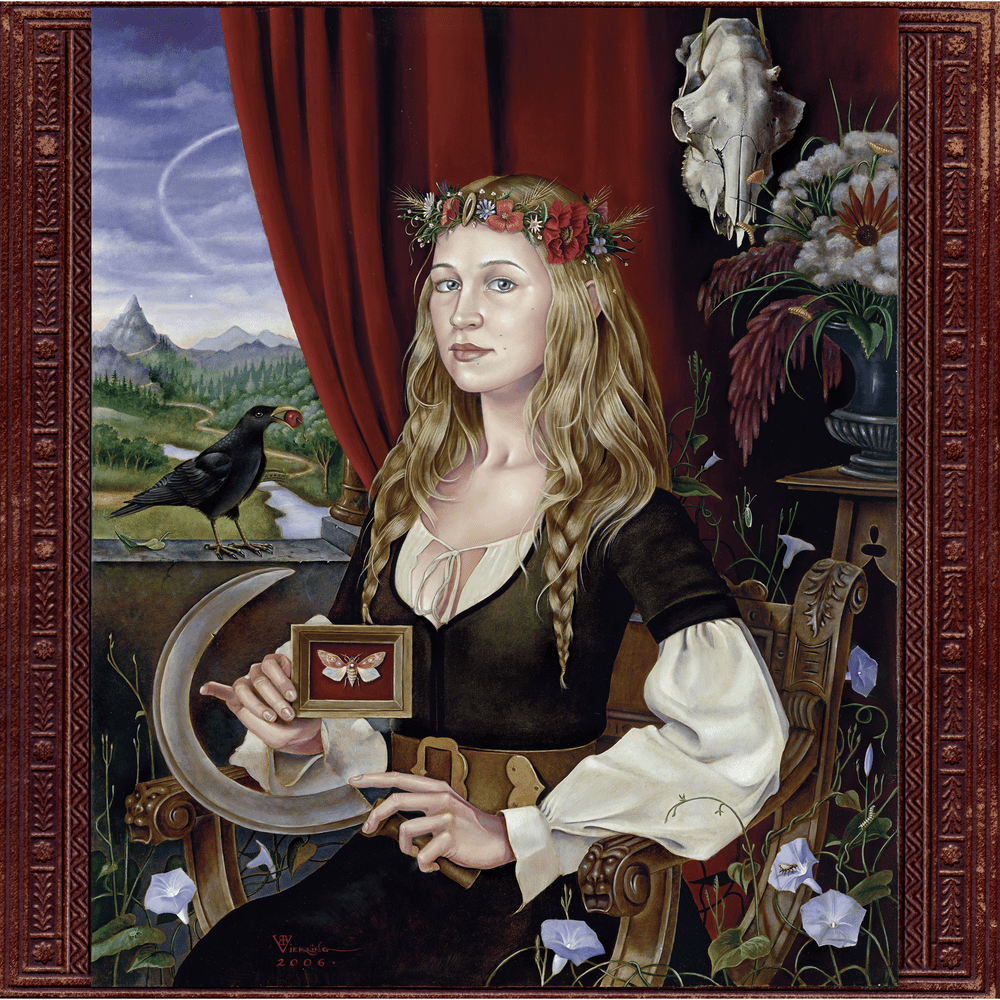

E havia em todo esse contexto uma menina estranha da Califórnia, com formação musical erudita e que tocava harpa: Joanna Newsom. Por essa simples descrição ela poderia ter caído na categoria da performance hipster (como caiu por um tempo, injustamente). Mas acontece que ela tinha muitas coisas a dizer. Após um primeiro disco badalado na cena indie (o genial Milk Eyed-Mender), Joanna aproveitou muito bem o “hype do bem” que recebeu, e escalou um time inacreditável para a gravação de seu segundo álbum. Steve Albini como engenheiro de som, Van Dyke Parks na orquestração, Jim O’Rourke na mixagem e Bill Callahan emprestando vocais auxiliares em Only Skin. Eu não preciso explicar pra ninguém quem são esses caras, né?

O resultado não é uma soma das partes dos colaboradores, porém. É todo Newsom. Uma artista com uma visão muito específica acerca da canção indie. As harpas evidentemente trazem o “clima medieval”, que é somado por algumas melodias tipicamente folclóricas e por letras quilométricas, sempre contando longas histórias. Mas isso não define o álbum. Quando as metáforas são enxugadas, é nítido dizer que ouvimos uma artista lidando com suas perdas, amores e dores existenciais profundas. É o que sustenta o clássico Only Skin, onde, basicamente, Newsom descreve o “ser mulher” – algo que eu não sei o que é, mas que ela tenta traduzir de uma forma muito honesta, quase ingênua, se descontado todo o rebuscamento aparente da linguagem.

É a música que nos soca aqui. É a artista, sempre com sua voz esgoelada, agudíssima, nas variações improváveis que atravessam canções enormes e inesquecíveis, como Emily (feita para a sua irmã, Emily Newsom). Essa canção Joanna encerra cantando que: “O meteorito é o que causa a luz / e o meteoro é como ela é percebida“. Pra mim toda arte é um pouco como o meteorito. Aquilo que não vemos, e que se expressa vagamente pelo espaço-tempo por meio de uma gravação (o meteoro) – um lastro, uma faísca daquele instante de luz. Esse meteoro que Joanna Newsom nos deixou, através do fonograma de Ys, é lindo demais para ser ignorado.

A artista mostraria que ainda tinha muitas ideias a desenvolver. Seu álbum triplo de 2010, Have One On Me é, para mim, um dos melhores dos anos 10s. Depois de um último lançamento (menos badalado) em 2015, a artista resolveu se recolher – tendo inclusive tirado seu catálogo dos streamings por um tempo, revoltada, muito antes disso ser minimamente cogitável. Hoje vive em completo ostracismo em uma casa, com marido e dois filhos. É uma pena que não tenha mais lançado músicas. Mas, pelo perfil do cenário atual, com artista misturando orquestra com “música pop” e sendo incensada como “inventora da roda”, fica bem difícil imaginar como seria para uma Joanna Newsom – realmente alternativa, estranha, e voltada a um universo não complacente e totalmente autoral.

Não sou de ficar elogiando o passado. Mas é inegável que, nesta “era hipster“, algumas coisas (experimentais e arriscadas) eram muito mais arriscadas do que a gente imaginava. Não que o experimentalismo tenha morrido. É só que ele não mora, necessariamente, nas rebarbas de uma “cultura pop” (se é que ainda faz sentido falar disso).